The color line au musée du quai Branly

Avec The color line, le quai Branly frappe fort

La reconnaissance des artistes africains américains par les institutions est une histoire liée à l’évolution de la condition du peuple noir. L’exposition The color line, qui a lieu au musée du quai Branly du 4 octobre 2016 au 15 janvier 2017 retrace l’histoire de cette fortune critique. Entre tragédies et avancées, entre espoir et abattement, c’est une épopée qui se joue devant nos yeux grands ouverts et pas du tout prêts à se refermer.

Derrière ce titre, une réalité bien tangible. Car cette exposition, c’est le récit de la frontière culturelle qui sépare noirs et blancs sur le sol américain.

Suivant une progression chronologique, l’exposition aborde pas à pas, en regard des évolutions politiques, économiques et sociales, la construction de l’identité de ces artistes. À l’aube de la reconnaissance institutionnelle des artistes africains américains, l’exposition propose un panorama naviguant entre le milieu du XIXe siècle et aujourd’hui.

Rappelons qu’à l’exception de Basquiat, il faut attendre les années 2000 pour que les artistes noirs trouvent leur place dans les musées d’outre-Atlantique. Jusqu’alors refusés et plutôt promus par le marché spécialisé et les galeries chics, l’exposition passe en revue l’histoire de l’avant et la construction de cette nouvelle identité artistique.

Sous quel jour appréhender cette peinture « noire », tel est le propos de cette exposition, entre avancées sociales, mépris de la condition humaine, actes barbares et petites victoires gagnées tragiquement. Et surtout, comment découvrir des œuvres d’une pertinence et d’un engagement rares.

Quatre œuvres, quatre messages

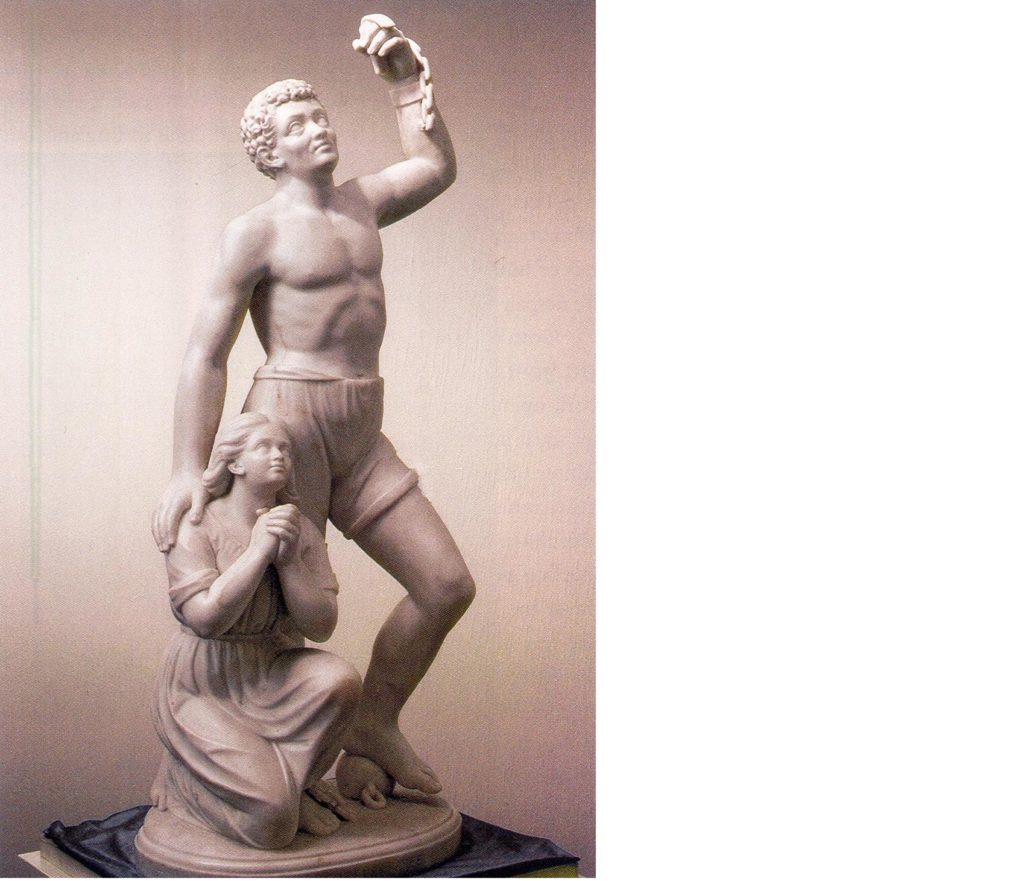

1867, fin de l’esclavage. Forever free de Edmonia Lewis est la première œuvre majeure réalisée par une femme artiste noire. Cette image optimiste mais convenue d’un couple brisant ses chaînes, inscrit l’artiste et ses pairs dans l’histoire de l’art dite classique : au même niveau que la statuaire grecque dont elle reprend les codes, l’artiste pose ici les bases d’un art naissant.

1894, The banjo lesson de Henry Ossawa Tanner marque cette nécessité de revenir sur des valeurs familiales universelles. L’artiste coupe court aux représentations humiliantes, stéréotypées et déformantes véhiculées par la presse, les spectacles et l’imagerie populaire liée au peuple noir.

1914-1918, premier conflit mondial. 200 000 noirs américains envoyés au front. Encore et toujours stigmatisés à leur retour. Horace Pippin, peintre, participe à ce conflit et réalise The end of the war, métaphore de la mise à l’écart des soldats noirs. Voyez-vous ces pauvres hommes se perdent dans le décor puis dans l’histoire, pour sortir définitivement de nos mémoires?

L’œuvre de Whitfield Lovell, Autour du monde répond à Horace Pippin dans un hommage aux soldats noirs morts sous la bannière des alliés : de beaux portraits réalisés au fusain, grandeur nature, pour nous rappeler leur sacrifice désormais tombé dans l’oubli collectif.

Une évolution durement gagnée

À partir de 1920, sous l’impulsion de la renaissance du quartier de Harlem, des figures favorables à une société égalitaire émergent. William Edward Burghardt Du Bois, auteur de The souls of black folk, et Alain Leroy Locke auteur de The new negro portent les germes d’un courant qui veille à éveiller les consciences des artistes noirs américains.

Entre protestation sociale et valorisation des origines culturelles des artistes noirs, ces écrits témoignent d’un engagement et de préceptes qui porteront leurs fruits grâce à l’interprétation qu’en feront les artistes.

Aaron Douglas, figure de proue de la production artistique de cette période, plonge ainsi dans ses origines et met en place un langage plastique très moderne : dans des camaïeux de gris et de bleus, de dégradés savamment maîtrisés, il s’inspire de la musique noire américaine en nous offrant des images vibrantes, à la croisée de la statuaire africaine et de l’iconographie biblique du Gospel. Très graphiques et stylisées, les œuvres de Aaron Douglas rayonnent d’une aura quasi mystique. The creation de 1927 replace dans l’histoire biblique la figure de l’homme noir, jusqu’alors absente des livres religieux.

L’exposition revient également sur les lynchages organisés et médiatisés. À l’instar de la chanson de Billie Holiday, Strange fruit, de nombreux artistes s’emparent de l’actualité tragique pour décrire les horreurs tolérées par la société américaine. En 1935, c’est Hale Aspacio Woodruff avecBy parties unknown, qui témoigne de scènes de lynchages connues de tous.

Aussi, c’est la tragédie vécue par les noirs américains quittant les états du sud pour ceux du nord qui est mise en scène par Jacob Lawrence dans une série de 60 gouaches datant de 1938 et réalisée seulement avec huit couleurs. Dust to dust marque les esprits grâce à la géométrisation de la composition, à la stylisation des personnages et à la construction d’un langage percutant et extrêmement lisible, dans un style qu’on peut qualifier de naïf.

La reconnaissance des artistes africains américains, et leur ancrage dans l’histoire, voilà donc le propos fort bien étayé par cette exposition qui laisse également la place à des artistes actuels, comme Dawoud Bey et ses photographies saisissantes dans leur humanité, ou encore Hank Willis Thomas avec Amandla, pour finir avec Origin of the universe I de Mickalene Thomas qui revendique les origines africaines de l’humanité.